구찌

알레산드로 미켈레의 코스모고니 컬렉션

그건 유성(流星)이었을까. 이탈리아 남부 밤하늘을 뒤덮은 별자리가 어느새 의상에 내려앉았다. 데님 위에서 경쾌하게, 실크와 자수가 곁들여진 의상에서 화려하게, 전신을 뒤덮은 크리스털과 비즈의 향연을 통해 빛과 빛이 서로를 반사하며 또 다른 빛을 구사했다.

지난 5월 16일(현지시각) 이탈리아 문화 유적 중 하나인 카스텔 델 몬테(Castel del Monte)에서 열린 ‘구찌 코스모고니(Gucci Cosmogonie)’ 컬렉션. ‘코스모’라는 이름에서 연상되듯 ‘코스모고니’는 우주기원론을 뜻한다. 우주가 어디서부터 왔고, 어떻게 생성됐는가에 관한 의문이라고도 볼 수 있다.

해발 540m 에 위치한 카스텔 델 몬테를 보자. 1240년 신성로마제국의 프리드리히 2세 때 세워진 곳으로 팔각의 기하학적 구조로 돼 있다. 팔각형 중앙 바닥과 8개의 방, 8개의 기둥까지 무언가 비밀스러우면서도 완벽한 듯 보인다. 하늘과 땅이 그대로 맞닿기도 하고, 기둥으로 그를 거스르기도 한다. 음양오행을 뜻하는 동양의 8괘를 뜻하는 느낌마저 든다. 고대부터 중세, 북유럽, 아시아까지 다양한 문명과 종교가 충돌하며 이 땅에 지금의 이 모습으로 맺혔다고 했다. ‘아주르(푸른 빛)’라 불리는 이탈리아 푸른 바다가 한 눈에 보이는 장소까지 더해지니 구찌의 새로운 컬렉션은 눈길을 끌기에 충분했다.

하지만 여기까지만 생각하면 그저 패션 브랜드일 뿐이다. 구찌의 미켈레는 모두가 생각하는 그 이상을 뛰어 넘는다. 그가 이곳에서 ‘코스모고니’라는 단어를 유추한 건 문명의 합치와 충돌, 병치와 합산 뿐만이 아니었다. 미켈레가 언제나 컬렉션 노트를 통해 사용하는 ‘은유’라는 단어의 정체를 파고들다 보면 이들을 거치지 않을 수 없다.

“그는 시인도 아니면서 시적(詩的)으로 생각했으며,따라서 은유를 언어의 가장 위대한 선물로 여길 수밖에 없도록 만들었다.” 독일 출신의 미국 정치 철학가이자 작가, 사상가인 한나 아렌트(1906~1975)가 독일 출신 유태계 언어철학가이자 당대의 지성인으로 우정을 나눴던 발터 벤야민(1892~1940)을 향해 던진 헌사다. 아렌트가 펴낸 책 ‘발터 벤야민’ 속에 들어있는 문장이다. 현대 미디어의 속성을 꿰뚫으며 시대를 앞서 살았던 벤야민을 향해 아렌트가 정의한 ‘시적으로 생각하기’는 그의 열린 사고에 대한 무한한 경배이자, 오늘날 언어적 피폐가 빚은 갖은 정쟁(政爭)과 천박함 속에서 곱씹어야 할 문구이기도 하다.

이러한 현실 속 구찌의 크리에이티브 디렉터 알레산드로 미켈레는 아렌트가 재정의한 벤야민적 시적인 은유를 구체화시키려 했다. 고대 유물부터 현대 서적까지 다방면의 독서와 탐구를 통해 평소 자신을 ‘패션 고고학자’라고 칭하는 미켈레는 ‘은유의 은유’를 시도한다. 미켈레는 19세기부터 최근까지 철학 사상가에 천착하며 인간의 기원과 실존 등을 파헤치고 의상으로 은유화해왔다. 이번엔 그는 벤야민의 인용구를 연결과 재조합, 재탄생의 실마리로 재해석했다.

미켈레의 컬렉션 노트를 보자. 그의 글 자체가 수상록이다. “아렌트와 벤야민은 망명이라는 운명을 공유했다. 1937년 아렌트에게 쓴 편지에서 벤야민은 이렇게 말했다. ‘내 목을 가득 채운 이 말들을 견디기 힘들만큼 너와 나누고 싶어. 나의 모든 우정을 담아(Toutes mes amities)’. 이들의 열정적인 지적 교류는 서로의 삶에 깊게 녹아 들어 있다. 몇 년이 지난 1968년, 아렌트는 벤야민에 대한 에세이를 출판하며 비극적으로 세상을 떠난 친구에게 섬세하고 놀라운 경의를 표한다. 이 에세이는 고귀한 존재감으로 ‘진주를 캐내는 다이버(Pearl Diver)’로 묘사되는 독일 사상가 벤야민의 이야기를 전하기 위한 아렌트의 헌신적이고 친밀한 노력이다. 아렌트는 또 벤야민의 마지막에 대해서도 이야기한다. 망명길에 스스로 목숨을 끊은 벤야민. 그가 그의 서적들 없이 어떻게 살며, 원고에 쓸 방대한 양의 인용문과 발췌문 없이 어떻게 삶을 이어갈 수 있겠는가? 아렌트의 이러한 수사학적 질문은 벤야민이 남긴 유산에 대해 계속하여 탐구할 수 있도록 하는 소중하고 감동적인 내러티브라고 할 수 있다.”

미켈레가 남긴 노트를 보고 그의 컬렉션을 보면 이방인, 탈출, 연결 같은 무수한 은유의 고리들이 반복해서 나온다. 미켈레는 패션계에서 전혀 이방인이 아니었지만 패션계에 그의 이름이 화제됐을 당시 ‘유명하지 않은 존재’라는 이유 하나로 이방인 취급 당하기도 했고, 또 어떤 의미에선 이방인이기도 했다. 미켈레가 아렌트와 벤야민을 통괄하며 발견한 패션 노트는 결국 스스로에게 하는 말인 듯도 했다. “벤야민은 결국 인용문 수집가라고 할 수 있다. 그는 깊은 바다 속에서 그것들을 발견해 물 위로 건져 올렸다. 마치 희귀하고 값비싼 진주처럼. 그는 재구성과 재건, 갱신이 필요한 사고의 조각들을 재조합했다.”

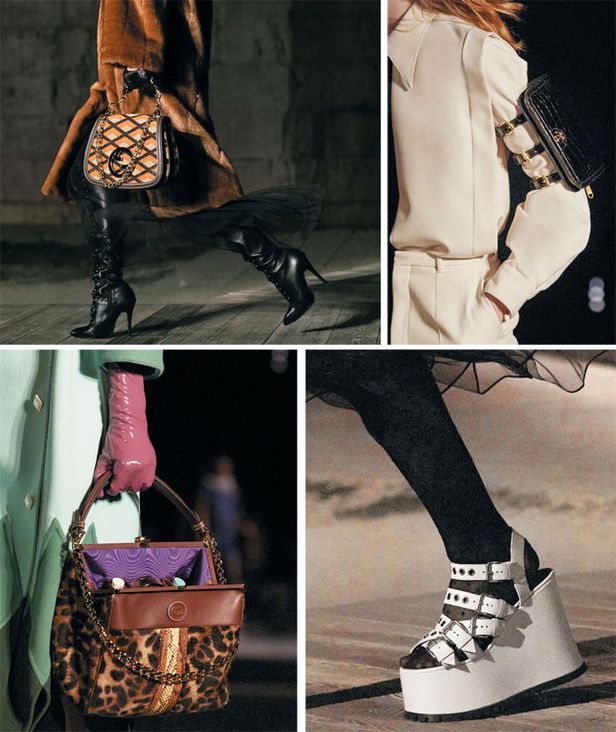

미켈레는 “그대로 두었으면 보이지 않았을 연결고리를 밝혀내는 비범한 능력 덕에 벤야민은 별자리(constellations)적 사고의 대표적인 인물”이라고 추켜세웠다. 별자리는 벤야민으로 인해 철학적 개념으로 재탄생했다. 하늘의 별들처럼 처음 언뜻 보기에 흩어져 각자 고립되어 있는 것처럼 보일 수 있는 것들이 벤야민의 눈을 통해 연관성을 지닌 집합체로 변화한다는 것이다. 별자리에 대한 그의 깨달음의 순간(epiphany)이 어둠을 밝히는 연결 구조를 만들어내고, 즉, 연결되지 않으면 흩어져 버렸을 세계의 파편들이 벤야민에겐 ‘글’이라는 매개체로 드러나는 것이다. 이것을 미켈레는 옷과 가방, 신발, 액세서리 등으로 각종 파편을 연결해 하나의 스토리로 만들어내는 것이다. 그의 전시 ‘아키타이프’를 본 이들이라면 미켈레의 연결성을 어느 정도 이해할 수 있을 것이다. 미켈레는 스스로 고고학자라고 말했지만 과거에 머무르지 않는다. 과거의 것을 인용해 새로운 은유를 통해 현대를 조망하며 미래에 대한 대안적인 의제를 제시한다.

구찌가 지속가능성을 위해 선언한 인조 모피 등을 이용한 의상들과 빅토리아 시대의 러플 등 장식적인 요소들이 한층 우아하고 세련되게 재현됐다. 크리스털로 된 성좌가 새겨진 슈트처럼 ‘대놓고’ 이야기해야 요즘의 ‘스테이트먼트 패션’(statement fashion·숨겨진 뜻을 이야기하는 것)의 종류로 분류될 수 있겠지만 미켈레의 뜻은 단순히 쿠튀르적 표현에 매몰된 것도 아닐 것이다.

미켈레의 패션 노트로 돌아가보자. “나치즘이 절정에 이르렀을 당시 그가 한 말을 빌리자면, ‘우리가 무언가를 이야기할 수 있으려면 다른 이들의 생각이 반드시 필요하다.’ 이런 방식으로 이해할 때, 벤야민은 언제나 자신의 절충주의적인 사유에 생명을 불어넣어주는 풍부한 인용(recalls)과 상호 참조(cross references)라는 시스템 없이 자신을 구할 방법은 없었다.” 스트리트 웨어의 물결 속에서 한쪽에선 길거리 패션의 장례식이냐 아니냐를 외치고, 또 다른 한쪽에선 1대1 맞춤형 재단과 그에 상응하는 퀄리티를 원하면서 상업성까지 갖춰야 하는 이 복잡다단한 세계 속에서 미켈레라는 또다른 천재적 지성가는 ‘해킹’이라는 방식과 다양한 인용을 통해 벤야민적 사고를 해오고 있었던 건 아닐까.