스타 디자이너? 스타 CEO도 있다!

[최보윤 기자의 럭셔리 토크]

칼 라거펠트, 톰 포드, 마크 제이콥스, 알렉산더 맥퀸, 피비 파일로, 에디 슬리먼, 존 갈리아노, 알레산드로 미켈레…. 그동안 패션계를 들썩였던 '스타'를 꼽으라면 이들 디자이너 이름이 빠지지 않을 것이다. 디자이너 이름이 곧 브랜드인 생로랑, 디올, 샤넬 등에 이어 역사를 잇고 가장 뜨는 브랜드로 부활시킨 주역들이다. 역사는 전통성이라지만 나이 들어가는 브랜드에 젊음을 수혈하기 가장 좋은 방법이 바로 디자이너 교체이기도 하다. 1990년대 구찌를 일으킨 톰 포드에 이어 최근 구찌를 '사고 싶은' 브랜드로 만든 미켈레가 좋은 예다. 휘청대는 것도, 다시 뜨는 것도 전적으로 디자이너의 일이라고 해도 과언이 아닐 것이다. 좋은 일이든, 아니든 주목받고 입에 오르내리는 것도 결국 디자이너의 힘이기 때문이다.

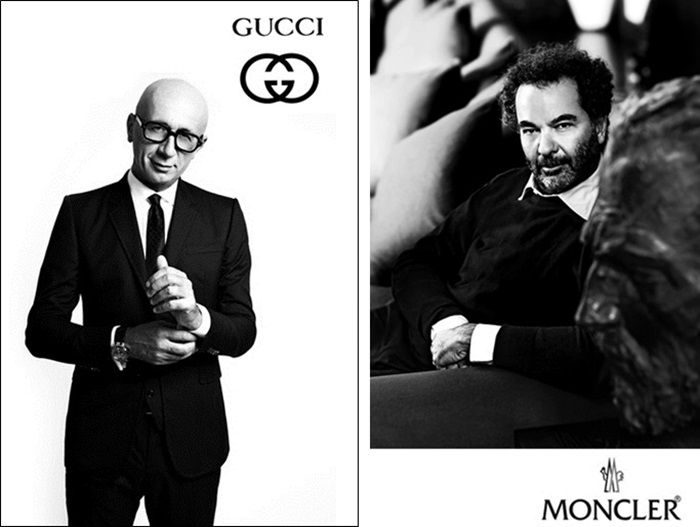

하지만 패션계를 좀 더 들여다보면 디자이너 그 이상으로 CEO 역할을 무시할 수 없다. 아니, CEO의 진두지휘로 새로운 브랜드로 거듭났다고 평가를 받기도 한다. 디자이너에게 '숫자'를 맡긴다는 건 불가능에 가까운 일로 꼽히기 때문에 CEO의 브랜딩 능력이 결국 소비자의 지갑을 여는 마법의 열쇠라는 평가다. 2015년 구찌 CEO로 부임한 마르코 비자리를 보자. 스텔라 매카트니, 보테가 베네타 등을 거치며 매년 20~30%의 '두자릿수 사나이'라는 애칭까지 가졌다. 구찌에서의 활약 역시 눈부시다. 무명에 가까웠던 직원, 알레산드로 미켈레를 발탁했고, "브랜드를 누구보다도 더 잘 알고 있다"며 그를 전적으로 신뢰했다. 소탈한 성격의 미켈레는 세계적인 스타 디자이너로 발돋움한 뒤에도 직원들과 스스럼없이 어울리고 직원 식당에서 함께 밥을 먹으며, 쇼가 끝나면 직원들을 모두 한 번씩 안아주며 겸손한 모습을 갖추고 있다. 디자이너로서의 감성뿐만 아니라 인성까지 파악한 것이다. 빠른 결정 역시 특징이다. 구찌 관계자들은 "임원진들과 CEO 간의 직접 대화가 원활하고 일 처리가 투명해 어느 때보다 신속한 결정이 가능하다"고 말했다. 최근 내놓은 의상이 흑인 비하 디자인이라는 논란이 일자 재빠르게 사과하고, 청소년과 흑인 사회에 기여하는 프로그램을 바로 만들었다. 다양성 디자이너를 육성하는 프로그램을 만들어 주요 도시와 협력할 예정이다.

이는 2017년 버버리 CEO 자리에 오른 마르코 고베티도 마찬가지다. 브랜드 이미지를 바꾸는 데 귀재로 꼽힌다. 1993년부터 2004년까지 모스키노 CEO를 맡으며 지금의 모스키노를 만든 'fun fashion'을 브랜드에 입혔다. 이후 지방시의 CEO를 맡아 당시 디자이너였던 리카르도 티시와 함께 지방시 부활을 이끌었다. 2008년부터는 셀린느의 CEO겸 회장을 맡아 당시 디자이너였던 피비 파일로와 함께 '깔끔하면서도 섬세하고 정교하고 세련된' 라인을 정립시켰다. 버버리로 와서 리카르도 티시를 영입한 것도 고베티의 힘이 컸다. 하이엔드 맞춤형 의상에 머물러 있던 지방시에 스트리트웨어 혈기를 수혈한 티시는 버버리의 혁신을 위해서 필요했던 특단의 조치였다. 몽클레르의 레모 루피니 회장은 유명 디자이너에게 직접 다가가 함께 일하자고 권유하는 적극성으로도 유명하다. 생각해보자. 직장인들이라면 한 번쯤은 이런 이야기를 해보지 않았을까? "일은 같은 데 부장님 바뀌었다고 왜 다른 부서 같지?" 럭셔리 브랜드도 다를 게 없는 것 같다.