[최보윤 기자의 트렌드 읽기]

고백하자면, 처음엔 '이게 옷인가' 했다. 옛날 옷장 구석에서 꺼내온 듯 덕지덕지 산만하게 늘어놓은 조합이나, 싸구려 잡화를 파는 골목길에서 봤음 직한 프린트로 가득한 런웨이. '팔릴 만한 옷만 만든다'는 뉴욕식 상업성이 점령해버린 게 요즘 패션계 흐름이다. 과거 몇몇 디자이너들처럼 일부 돌출행동이나 전위적인 '악동' 기질로 관심을 호소하는 건 더는 유효하지 않기도 하다. 외려 그랬다면, 지루하다는 혹평을 받았을 것이다.

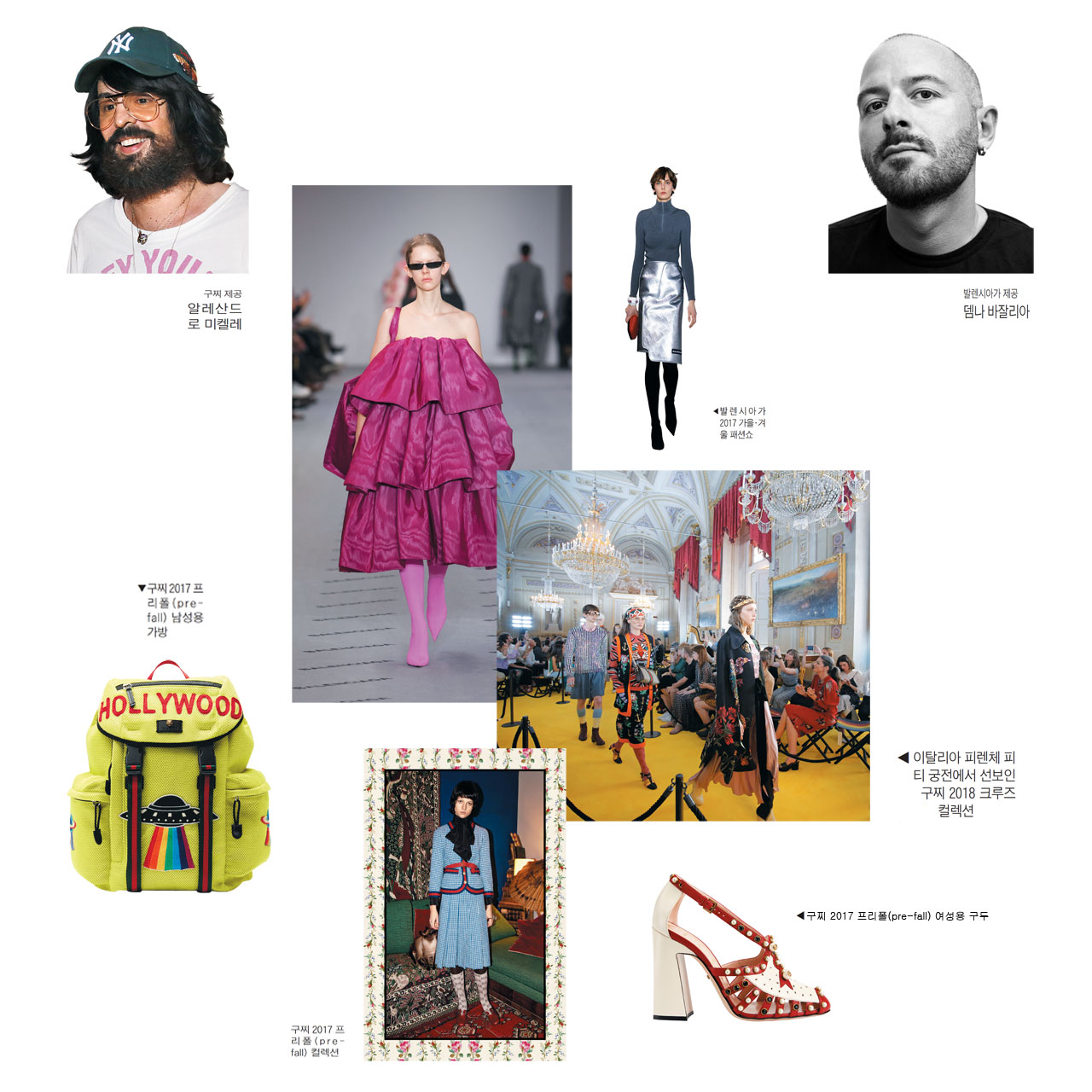

하지만 의구심은 곧 경탄이 됐다. '그 돈으로 저걸 누가 입지'란 생각은 시간이 갈수록 '갖고 싶다'란 단어로 바뀌어갔다. 물욕(物慾) 같은 건 경계해야 한다고 다잡아보지만 아름다움을 추구하는 인간의 본성까지 경멸할 필요는 없을 것 같다. 상업적이지 않아 보이는 게 가장 상업적일 수 있다는 패션계의 역설을 가장 잘 표현하는 이 시대의 혁신가. 패션 브랜드 '구찌'를 이끄는 알레산드로 미켈레와 '발렌시아가'의 뎀나 바잘리아가 그 주인공이다.

지금 럭셔리 업계는 이 둘을 빼고는 패션을 이야기하기 어렵다. 우연하게도 둘은 2015년 브랜드 총괄 디자이너 자리에 올랐다. 구찌의 미켈레는 잊히는 브랜드를 '심폐소생' 한 인물로 꼽힌다. 어깨까지 오는 헤어스타일에 덥수룩한 수염, 팬들과 매체들이 '예수를 닮았다'고 하는 것처럼 그는 진정 '메시아'인 걸까. 그루지야 태생의 바잘리아도 이 못지않다. 스페인에서 태어난 발렌시아가가 보여준 화려한 장식, 구조적인 실루엣, 강렬한 색감에다 서구 문화에 대한 동경과 저항, 권위에 도전하는 포스트 소비에트풍까지 더해 젊은 세대에게 '구도자' 같은 영감을 준다.

'길거리 시장'에서 많은 영감을 받는 공통점도 있다. 미켈레는 올드해 보일 수 있는 빈티지·히피·무성(genderless)·클래식을 섞어 완벽히 '새로운' 것으로 재창조한다. 런던에 살면서 '캠든 록' 빈티지 시장에서 활력소를 얻었다는 그는 영국식 펑크와 로맨틱 스트리트 스타일을 결합했다. 호랑이, 뱀, 벌 같은 무늬를 자수로 장식한 '센' 제품이 많은데 그가 사랑하는 핑크색 등 여성적 요소와 어우러져 대조적인 아름다움을 보여준다. 바잘리아는 히피가 결합된 '오버핏' 스타일의 개척자다. 일상생활 소재를 런웨이용으로 바꿔놓는 데 천부적인 소질이 있다. 이번 발렌시아가 가을·겨울 컬렉션을 선보이면서 자동차, 1970~1980년대를 연상시키는 빈티지 패턴 등 서로 다른 의류를 합쳐 하나의 룩을 이루는 '하이브리드' 패션을 완성했다. 유력 패션 투자가 아드리안 조프 말대로 'deep change(근본적인 변화)'를 이끈다.

둘 다 패션에 사회학적 해석을 녹이려고 한다. 로마 태생인 미켈레는 '뉴요커지'가 이름 붙인 대로 이 시대의 '르네상스 맨'이다. 도시계획학 교수 조반니 아틸리와 함께 사는 미켈레는 포스트모더니즘 철학을 설파하는 파트너에게 많은 영향을 받는 것으로 알려졌다. 지난해 남성복을 선보이면서 프랑스 철학가 질 들뢰즈의 '아상블라주'(assemblage·조각을 모아 새로운 형태를 만드는 것, 차이가 훼손되지 않고도 형성될 수 있는 전체성) 개념을 내걸기도 했다. 인스타그램 팔로어는 19만3000여 명. "네가 태어난 때도 잘 모른다. 매우 더웠던 어느 가을날이었지"라고 말하며 시간 개념에 얽매이지 않고 자유를 추구하던 아버지의 영향을 많이 받았다.

발렌시아가와 함께 패션 브랜드 '베트멍'도 선보이는 바잘리아는 사회학자에게 의뢰해 파리·런던·베를린 등 주요 도시 사람들의 패션 스타일을 분석해 현재성을 담는다. 올해는 특히 '발렌시아가'를 탄생시킨 크리스토발 발렌시아가가 첫 부티크를 연지 100주년이기도 하다. 바잘리아가 더욱 주목받는 이유 중 하나다. 런던의 빅토리아 앨버트 뮤지엄은 최근 발렌시아가 전시회를 열면서 바잘리아 작품도 함께 보여줬다. 유명 패션 매체 비즈니스 오브 패션은 마치 스타트업에서 유행하는 '파괴'(disrupt)처럼, 발렌시아가와 바잘리아 모두 이 시대를 혁신하고 기존을 파괴하는 인물이라 설명했다.

이들 덕분에 패션이 다시 재밌어졌다고 하면 과장일까. 자본주의와 물밑 정치가 좌우하는 패션계 '왕좌의 게임'에서 브랜드 인지도와 소비자, 디자이너 모두를 살렸으니, 패션으로 드라마를 쓰고 있는 셈이다. 스페인 브랜드 로에베를 이끄는 조나단 앤더슨이 맹렬히 치고 오르고 있지만 아직은 약해 보인다. 조금 잠잠해진다 싶으면 세상을 놀라게 하는 인재들이 어디선가 툭툭 튀어나오는 게 또 패션의 매력이다.

여기서 진짜 주목해야 할 부분. 보석을 발굴하는 '눈'은 대체 누구인가. 패션계를 움직이는 진짜 '보이지 않는 손'은 어디에 있는 걸까. 한 가지 중요한 건 누구도 '좋아하는 걸 하는 이를 당해낼 자가 없다는 것'이다. 구찌 그룹 내 수많은 디자이너 중 하나였던 미켈레가 총괄 디자이너로 발탁되기 바로 직전 '면접' 때로 돌아가 보자. 당시 새롭게 CEO 자리에 오른 마르코 비자리는 회사에 대해 알고 싶었고, 경력이 오래된 직원에게 회사 이야기를 듣고자 했다. 그때 만난 이가 13년차 직원 미켈레다. 비자리의 말이다. "그때만 해도 미켈레를 총괄 디자이너로 임명해야겠다는 생각은 전혀 없었다. 하지만 몇 시간이나 이야기를 나누다 보니 깨달았다. 미켈레가 구찌라는 것을. 그는 브랜드처럼 살고 있었고, 누구보다도 구찌 그 자체였다."

하지만 의구심은 곧 경탄이 됐다. '그 돈으로 저걸 누가 입지'란 생각은 시간이 갈수록 '갖고 싶다'란 단어로 바뀌어갔다. 물욕(物慾) 같은 건 경계해야 한다고 다잡아보지만 아름다움을 추구하는 인간의 본성까지 경멸할 필요는 없을 것 같다. 상업적이지 않아 보이는 게 가장 상업적일 수 있다는 패션계의 역설을 가장 잘 표현하는 이 시대의 혁신가. 패션 브랜드 '구찌'를 이끄는 알레산드로 미켈레와 '발렌시아가'의 뎀나 바잘리아가 그 주인공이다.

지금 럭셔리 업계는 이 둘을 빼고는 패션을 이야기하기 어렵다. 우연하게도 둘은 2015년 브랜드 총괄 디자이너 자리에 올랐다. 구찌의 미켈레는 잊히는 브랜드를 '심폐소생' 한 인물로 꼽힌다. 어깨까지 오는 헤어스타일에 덥수룩한 수염, 팬들과 매체들이 '예수를 닮았다'고 하는 것처럼 그는 진정 '메시아'인 걸까. 그루지야 태생의 바잘리아도 이 못지않다. 스페인에서 태어난 발렌시아가가 보여준 화려한 장식, 구조적인 실루엣, 강렬한 색감에다 서구 문화에 대한 동경과 저항, 권위에 도전하는 포스트 소비에트풍까지 더해 젊은 세대에게 '구도자' 같은 영감을 준다.

'길거리 시장'에서 많은 영감을 받는 공통점도 있다. 미켈레는 올드해 보일 수 있는 빈티지·히피·무성(genderless)·클래식을 섞어 완벽히 '새로운' 것으로 재창조한다. 런던에 살면서 '캠든 록' 빈티지 시장에서 활력소를 얻었다는 그는 영국식 펑크와 로맨틱 스트리트 스타일을 결합했다. 호랑이, 뱀, 벌 같은 무늬를 자수로 장식한 '센' 제품이 많은데 그가 사랑하는 핑크색 등 여성적 요소와 어우러져 대조적인 아름다움을 보여준다. 바잘리아는 히피가 결합된 '오버핏' 스타일의 개척자다. 일상생활 소재를 런웨이용으로 바꿔놓는 데 천부적인 소질이 있다. 이번 발렌시아가 가을·겨울 컬렉션을 선보이면서 자동차, 1970~1980년대를 연상시키는 빈티지 패턴 등 서로 다른 의류를 합쳐 하나의 룩을 이루는 '하이브리드' 패션을 완성했다. 유력 패션 투자가 아드리안 조프 말대로 'deep change(근본적인 변화)'를 이끈다.

둘 다 패션에 사회학적 해석을 녹이려고 한다. 로마 태생인 미켈레는 '뉴요커지'가 이름 붙인 대로 이 시대의 '르네상스 맨'이다. 도시계획학 교수 조반니 아틸리와 함께 사는 미켈레는 포스트모더니즘 철학을 설파하는 파트너에게 많은 영향을 받는 것으로 알려졌다. 지난해 남성복을 선보이면서 프랑스 철학가 질 들뢰즈의 '아상블라주'(assemblage·조각을 모아 새로운 형태를 만드는 것, 차이가 훼손되지 않고도 형성될 수 있는 전체성) 개념을 내걸기도 했다. 인스타그램 팔로어는 19만3000여 명. "네가 태어난 때도 잘 모른다. 매우 더웠던 어느 가을날이었지"라고 말하며 시간 개념에 얽매이지 않고 자유를 추구하던 아버지의 영향을 많이 받았다.

발렌시아가와 함께 패션 브랜드 '베트멍'도 선보이는 바잘리아는 사회학자에게 의뢰해 파리·런던·베를린 등 주요 도시 사람들의 패션 스타일을 분석해 현재성을 담는다. 올해는 특히 '발렌시아가'를 탄생시킨 크리스토발 발렌시아가가 첫 부티크를 연지 100주년이기도 하다. 바잘리아가 더욱 주목받는 이유 중 하나다. 런던의 빅토리아 앨버트 뮤지엄은 최근 발렌시아가 전시회를 열면서 바잘리아 작품도 함께 보여줬다. 유명 패션 매체 비즈니스 오브 패션은 마치 스타트업에서 유행하는 '파괴'(disrupt)처럼, 발렌시아가와 바잘리아 모두 이 시대를 혁신하고 기존을 파괴하는 인물이라 설명했다.

이들 덕분에 패션이 다시 재밌어졌다고 하면 과장일까. 자본주의와 물밑 정치가 좌우하는 패션계 '왕좌의 게임'에서 브랜드 인지도와 소비자, 디자이너 모두를 살렸으니, 패션으로 드라마를 쓰고 있는 셈이다. 스페인 브랜드 로에베를 이끄는 조나단 앤더슨이 맹렬히 치고 오르고 있지만 아직은 약해 보인다. 조금 잠잠해진다 싶으면 세상을 놀라게 하는 인재들이 어디선가 툭툭 튀어나오는 게 또 패션의 매력이다.

여기서 진짜 주목해야 할 부분. 보석을 발굴하는 '눈'은 대체 누구인가. 패션계를 움직이는 진짜 '보이지 않는 손'은 어디에 있는 걸까. 한 가지 중요한 건 누구도 '좋아하는 걸 하는 이를 당해낼 자가 없다는 것'이다. 구찌 그룹 내 수많은 디자이너 중 하나였던 미켈레가 총괄 디자이너로 발탁되기 바로 직전 '면접' 때로 돌아가 보자. 당시 새롭게 CEO 자리에 오른 마르코 비자리는 회사에 대해 알고 싶었고, 경력이 오래된 직원에게 회사 이야기를 듣고자 했다. 그때 만난 이가 13년차 직원 미켈레다. 비자리의 말이다. "그때만 해도 미켈레를 총괄 디자이너로 임명해야겠다는 생각은 전혀 없었다. 하지만 몇 시간이나 이야기를 나누다 보니 깨달았다. 미켈레가 구찌라는 것을. 그는 브랜드처럼 살고 있었고, 누구보다도 구찌 그 자체였다."

이미지 크게보기

이미지 크게보기